الخليفة

لأكثر من ألف ومئة عام، يمتد عمر الحياة على هذه البقعة الجغرافية التي تحتلها اليوم منطقة الخليفة، في نفس موقع المدينة الطولونية القديمة، عاصمة مصر ما بين عامي 868 و 905 م، مدينة القطائع. تعد القطائع ثالث المدن الإسلامية المؤسسة للقاهرة كعاصمة للبلاد – بعد مدينتي الفسطاط والعسكر- حيث اختار العرب المسلمون موقع القاهرة عاصمةً لحكم مصر لأول مرة حين أسسها عمرو ابن العاص عام 642 م بديلا عن العاصمة البيزنطية في الاسكندرية. واستمرت عاصمة للحكم من فترة ما قبل العصور الوسطى إلى يومنا هذا دون انقطاع، حتى تشكل وعي المصريين بالقاهرة على أنها العاصمة الأبدية لمصراليوم تدخل الخليفة في نطاق القاهرة التاريخية المدرجة بقائمة التراث العالمي تحت مسمى “القاهرة الإسلامية” ، كمنطقة تراث عالمي لا مراء في أهميتها التاريخية والأثرية والعمرانية. كانت من الأسباب التي منحت القاهرة الإسلامية الاعتراف كتراث عالمي احتوائها على العديد من الآثار المتميزة وأنها ما زالت تحتفظ في قلب نسيجها العمراني بشكل من أشكال الاستيطان البشري الذي يعود في تخطيطه إلى القرون الوسطى، والذي أسس لعاصمة بلد تحمل أهمية دولية سياسيًا واستراتيجيًا وثقافيًا. لذا لا تنفصل أي جهود تنمية في المنطقة عن جهود الحفاظ التي تدفع بها وتحث عليها –وتشترطها أيضًا- لجنة التراث العالمي التابعة لهيئة اليونسكو العالمية. مما يعني أن عمران الخليفة ومناطق القاهرة التاريخية حولها لا يعد ملكًا حصريًا لسكانه الحاليين واحتياجاتهم والتغيرات التي تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن يشاركهم به سكان العالم أجمع على مدار التاريخ، وتحمي خصائصه هيئة دولية معينة من الأمم المتحدة.على الصعيد الإداري، تمثل منطقة الخليفة إحدى شياخات حي الخليفة الأكبر. في تقديمها عنه تصف محافظة القاهرة الحي على موقعها الرسمي بانه “من أغنى أحياء القاهرة بالآثار التاريخية والدينية والتي تعتبر علامة مميزة للحي وثروة قومية يلزم الحفاظ عليها وتطويرها [….]يتميز حي الخليفة بالمناطق الشعبية ذات العقارات والمقابر القديمة وذات التاريخ والطبيعة الدينية والشعبية وقد ألقت هذه الميزة بظلالها على أنشطة الحي في كل من هذه المناطق [….]وهناك العديد من البرامج التي تخدم المناطق التاريخية والدينية في حي الخليفة للمحافظة على التراث الحضاري بها وتشترك في البرامج جهات مختلفة كلا فيما يخصه مثل: (دور المجلس الأعلى للآثار و وزارة الثقافة بالحي- دور وزارة السياحة بالحي).

لا شك أن التراث المعماري الأثري مورد هام للمجتمع يحفظ له ذاكرته وتاريخه، لا شك أن الالتزام العالمي بحفظ “التراث العالمي” يمثل ضغطًا لا يستهان به على السلطات المصرية. ولكننا بحاجة للنظر لما هو أبعد من المباني الأثرية المسجلة في هذه المناطق، لحياة المجتمعات التي تحيا حول هذه الآثار ومشكلاتها واحتياجاتها. بحاجة لأن يخبرنا موقع المحافظة عن أدوار الجهات الحكومية الأخرى المختصة بالصحة والتعليم والعمل في الخليفة وغيرها من مناطق القاهرة التاريخية، إذا كانت هذه الاحتياجات لا تتعلق بشكل مباشر بالأحجار التاريخية والسياحة والتراث.في هذا المقال نعرض منطقة الخليفة كجزء من حي سكني يقطنه أكثر من مئة ألف مواطن، وأحياء أكبر في نطاق هذه القاهرة التاريخية يقطنها الملايين من المواطنين المصريين. ندرس عمران الخليفة وتاريخ تطوره وحياة المجتمع الذي يسكن الخليفة بهدف إلقاء الضوء على إحدى المناطق التاريخية، مما يساعدنا على إدراك خصوصية مشاكل هذه المناطق وتفكيك الخطاب حول علاقة حياة سكانها بالآثار حولهم، لنقترب أكثر من منظور السكان لمعيشتهم وأثر مشروعات التطوير المعنية بالآثار عليهم، ومبادرات التنمية التي يتعاون على تنفيذها المجتمع المدني والأجهزة الحكومية المصرية والجهات الدولية المهتمة بالمنطقة.

الخليفة في أرقام

المحافظة: القاهرة

الحي: الخليفة

المساحة: 0.092 كم2 (زاغو، 2011)

عدد السكان: 3945 (التعداد العام للسكان، 2006)

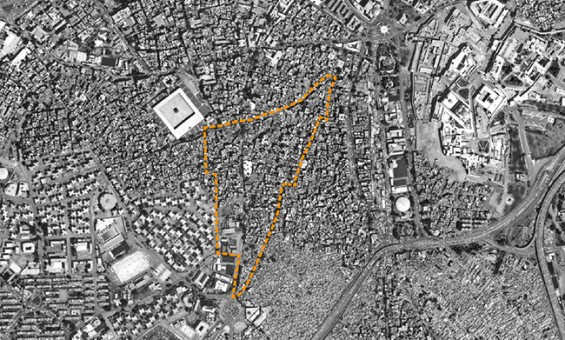

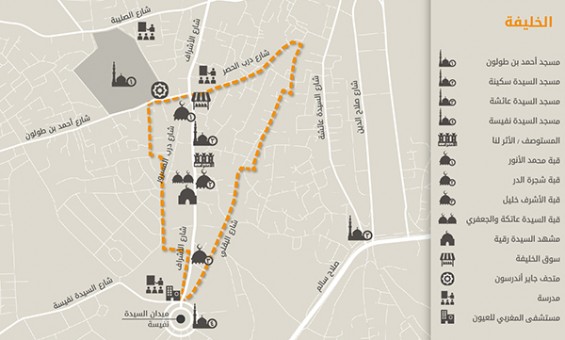

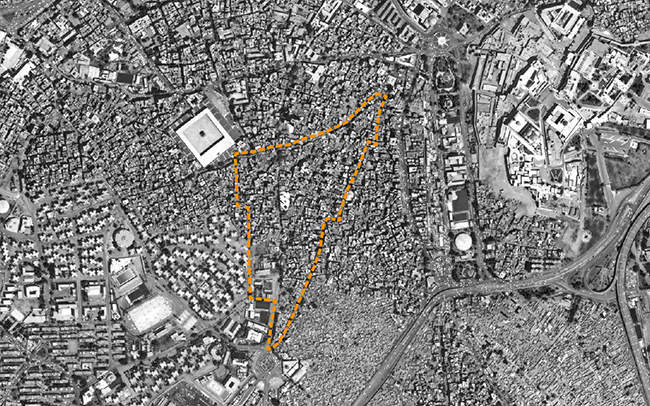

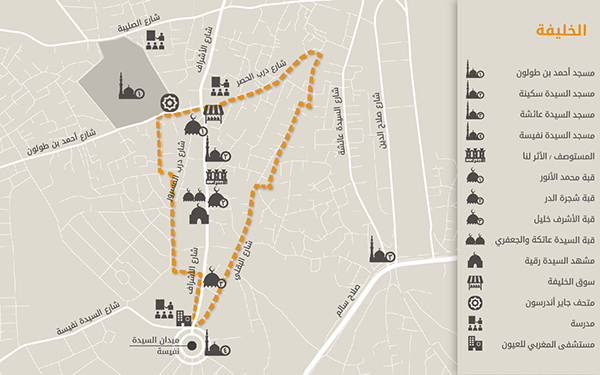

يطلق أهالي القاهرة اسم الخليفة على تلك المنطقة من القاهرة التاريخية التي تبدأ من ميدان السيدة نفيسة وتنتهي بشارع طولون حيث عصبها الرئيسي شارع الخليفة، والتي تمثل إداريًا شياخة الخليفة (التقسيم الإداري الأصغر للإدارة المحلية بمصر) التابعة لحي أكبر يطلق عليه نفس الاسم. يقع حي الخليفة بين أحياء السيدة زينب ومصر القديمة والمقطم. ويضم الحي بجانب شياخة الخليفة 12 شياخة أخرى وهم الحطابة والحلمية والصليبة والبقلي والسيدة عائشة والقادرية والمحجر ودرب غزية ودرب الحصر والإباجية والإمامين والتونسي. يضم مناطق سكنية تاريخية، والمقابر التاريخية وسكانها، وكذلك مناطق لارسمية كثيفة السكان ومساكن حكومية شعبية متدهورة. يركز هذا المقال على المنطقة الواقعة على الجانب الشمالي الغربي للحي، تمثل هذه المنطقة شياخة الخليفة، ولكن لا تتطابق الحدود الادارية للشياخة بالضرورة مع تصورات الأهالي عن حدود منطقتهم، والتي تكون أكثر مرونة لتماهي المناطق المتلاصقة وتداخلها مع بعضها، فنجد أن المناطق حول شوارع الصليبة ودرب الحصر والبقلي ودرب غزية في وعي الأهالي أجزاء من الخليفة، وحتى تتداخل مع شياخات أخرى من حي السيدة زينب المجاور كشياخة طولون وزينهم.

حكاية الخليفة

لم تكن الخليفة يومًا بقدر من الأهمية كما كانت لحظة نشأتها الأولى، فقد أسست خصيصًا لتعلن ميلاد سلالة حاكمة جديدة وتؤكد على سلطتها وسطوتها، لتكون عاصمة حكم هذه السلالة لمصر وثالث عاصمة اسلامية بعد الفسطاط والعسكر.1 تقلد أحمد ابن طولون حكم مصر عام 868 م، بعد فترة طويلة من الصراع السياسي، وسار على نهج من سبقوه من العباسيين في تأسيس مدينة “أميرية” خاصة به ونقل مقر الإمارة إليها، واهتم بتخطيطها وتصميمها باعتبارها صورةً لحكمه ورمزًا لعظمته، وذلك بعد أن ظلت مدينة العسكر عاصمة مصر ما يزيد عن مائة عام. كان ابن طولون رجل جيش من أصول تركية عاش في بلاد ما بين النهرين وحكم مدينة سامرّاء، ثم نجح بعدها أن يكسب حكم مصر. ونظرا لما كانت تعانيه الخلافة من صعوبات استطاع ابن طولون أن يقيم سلطته في مصر وحتى أن يغزو سوريا في عام 878 م. ولأول مرة منذ الاحتلال الروماني لمصر، أسس أحمد ابن طولون وبعده ابنه وخلفائهم في مصر ما يشبه الدولة المستقلة –وإن كانت تحت هيمنة الخلافة العباسية. ظهرت القوة السياسية للطولونيون وازدهار فنونهم والطفرة التي أحدثوها في حياة بلاط الحاكم، وانعكس كل ذلك على مدينتهم التي أنشئوها لأنفسهم (ريموند، 2007).

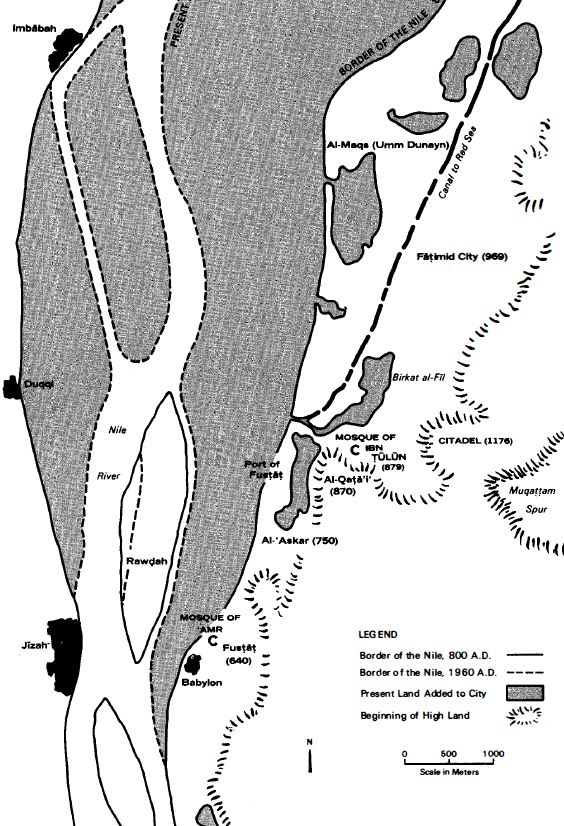

خريطة توضح مواقع المدن التأسيسية التي سبقت بناء القاهرة: الفسطاط والقطائع والعسكر. وكذلك الأراضي التي أضيفت للمدينة من انحسار النهر (بحيث يمثل الخط المتصل حدود نهر النيل عام 800 ميلاديًا، والخط المتقطع حدود النيل عام 1960 ميلاديًا). يظهر بالخرطة موقع القطائع (الخليفة حاليًا) ومسجد ابن طولون ما بين جبل يشكل وبركة الفيل. المصدر: أبو اللغد، 1971.

قرر ابن طولون أن يبني مدينة ترقى لطموحه بعد تقلده الحكم مباشرةً. اختار أن تقع على مسافة تبعد نسبيًا عن مدينة العسكر في الاتجاه الشمال الشرقي على أرض مرتفعة حيث كانت مقابر اليهود والمسيحيين التي تم هدمها. أصبحت حدودها، مسجد ابن طولون في الشرق، بركة الفيل في الشمال، مقام زين العابدين في جنوب، بينما ارتفع جبل يشكر في منتصف المدينة. سميت المدينة الجديدة “القطائع”. وقد شبّهت على الفور بمدينة سماراء التي جاء منها الحاكم والتي كانت مشكّلة من تقسيمات تسمى القطائع. الموقع الذي قدر ب270 هكتار قسّم إلى قطع أراضي أصغر وزّعت على فئات المجتمع الناشئ: قطعة لتسكين الجنود، وأخرى للخدم والعبيد، وقطعة لكل مجموعة اثنية لتشكل مجتمعها الخاص (السودانيين، النوبيين، الرومان،…). وأنشأت أسواق من مجموعات تجارية مختلفة حول المدينة لتلبية متطلبات واحتياجات البلاط والجيش (ريموند، 2007).

أقام ابن طولون مسجده، أحد أهم وأقدم الآثار الإسلامية في مصر على الإطلاق، في مركز المدينة الطولونية على المنحنى المنخفض من جبل يشكر، بدء بناء المسجد عام 876 م وانتهى في 879 م. بني المسجد على طراز معمار مساجد سماراء المميزة بمآذنها الحلزونية. وتعد مئذنته أول مئذنة ترفع في سماء مصر كعلامة معمارية مميزة لم يعرفها المصريون من قبل. بنى أحمد ابن طولون دار الإمارة ليستبدل بها مقر الحكم القائم في مدينة العسكر، وقد كانت تقع في الجنوب من المسجد ومربوطة به من خلال باب يفتح بجانب المنبر. بُني قصر ابن طولون بجانب ما سيصبح بعد ذلك قلعة القاهرة ، وكان ظهره لجبل المقطم وأمامه منظر مفتوح للمدينة الجديدة والنيل وميناء الفسطاط. وكان القصر يطل على ميدان يستخدم كأرض للمواكب واستعراضات القوات العسكرية. وكان هناك شارع يصل بين القصر والمسجد، مسجد ابن طولون، والذي يحتمل أن يكون هو ما تطابق مساره بعد ذلك في عصور لاحقة مع شارع الصليبة. كما أنشأ أحمد ابن طولون مستشفى جنوب غرب مدينة العسكر بحلول عام 874 م (ريموند، 2007). ولتسهيل امداد المدينة ومنشآتها الحيوية بالماء في هذا الموقع البعيد عن النيل –على عكس مدن من سبقوه من الحكام في الفسطاط والعسكر اللتان بنيتا بالقرب من مصادر المياه- حفر أحمد ابن طولون قناة للمياه -مازالت أجزاء منها باقية- ما بين بركة الحبش والقصر (ريموند، 2007). كانت المدينة الأفضل تخطيطًا بين المدن التأسيسية الثلاث التي سبقت بناء القاهرة (الفاطمية)، ولكنها كسابقتها –العسكر- كانت منفصلة عن اقتصاد المنطقة. فبينما جذبت القطائع لنفسها سوقًا للبضائع الثمينة الفاخرة ظلت الفسطاط هي مركز أغلب الأنشطة الاقتصادية حيث تأتي البضائع عبر ميناء الفسطاط وتتركز الحرف بها بعيدا عن ترف وجماليات المدينة الأميرية الطولونية (أبو اللغد، 1971).

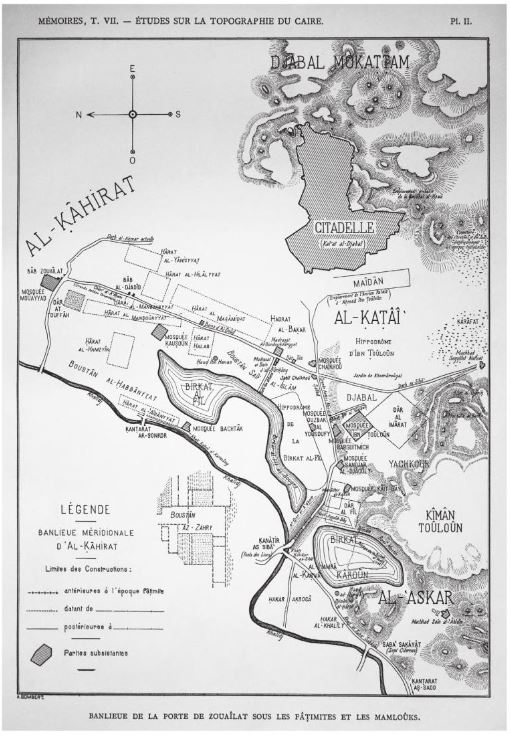

خريطة القطائع ، رسم جورج سالمون في 1902، وتظهر موقع القصر والساحة المفتوحة للاستعراضات العسكرية، ومسجد ابن طولون، و دار الإمارة. ويرى الباحث طارق سليم أنها تظهر القطائع بتشكيل متقارب مما ظهرت عليه القاهرة في الفترة المملوكية مما يثير بعض الالتباس عند دراسة القطائع. المصدر: سويلم، 2015.

جاء خمارويه، ابن الحاكم الطولوني الأول، المحب للترف والتباهي ليتوسع القصر الطولوني وينشئ به حديقة اصطناعية على طراز بلاد ما بين النهرين (ميزوبوتاميان) وحوض كبير من المياه وقاعة كبرى سميت “بيت الدهب” حتى أصبح القصر ومكوناته اسطورة تغنى بها الشعراء والمؤرخين. هدم القصر الطولوني بالكامل بعد أن انتهى حكم السلالة الحاكمة الطولونية الذي لم يزد عن حوالي الأربعين عامًا، ولم يبقى منه سوى أساطير الفخامة والفن المرتبطة به. في الحقيقة لم ينجو من هذه الحقبة سوى المسجد الذي توسط المدينة الطولونية، مسجد ابن طولون (ريموند، 2007). جاء العباسيون مرة أخرى للحكم عام 905 م، ودمروا المدينة انتقاما من محاولة ابن طولون ونسله الاستقلال. وعاد مركز الحكم لدار إمارة العسكر التي كانت قد اندمجت في الفسطاط مع الزمن واختلط ساكنيهما حتى أصبح اسمهما معا الفسطاط. مع الوقت أصبحت الفسطاط مدينة تجارية كبرى ذات أهمية استراتيجية. وظلت الفسطاط –التي ابتلعت العسكر داخلها- عاصمة مصر إلى أن أُسست خلافة فاطمية شيعية في شمال أفريقيا بدأت في تونس عام 909-910 م وغزت مصر 969 م لتنهي حكم الإخشيديين بقيادة جوهر وإمارة المعز الفاطمي (أبو اللغد، 1971). أسس المعز امبراطورية جديدة في شمال أفريقيا وأسس القاهرة عام 974 م كعاصمة للخلافة الفاطمية. كانت الفسطاط في هذا الوقت تعرف باسم بديل وهو “مصر” وامتدت لتحتل مساحة كبيرة ويسكنها السكان الأصلين وظلت مركز للتجارة والصناعة وخلال القرن الحادي عشر الميلادي أصبحت هناك مدينتان: الأولى مصر-الفسطاط، الكبرى بين الاثنتين والمسكونة بالسكان الأصليين والمخصصة للتجارة والصناعة. والثانية القاهرة، المدينة الفاطمية الجديدة المصممة جيدًا لتلبية احتياجات مجتمع أكثر تنوعًا وتعقيدًا، والتي قُسِمت وفقًا لعوامل طبقية وثقافية إثنية، وعُمِرَت بالمساكن الفاخرة والحدائق (أبو اللغد، 1971).

لم تتعافى القطائع أبدًا بالكامل من التدمير الذي حدث لها عام 905 م. بل أصبحت المنطقة عبر القرنين اللاحقين أبعد وأبعد عن إعادة التأهيل والتنمية حيث قسمت أراضيها نوعان: الأولى الخرائب، حيث بقايا مباني يتم انتشال مواد البناء منه، واحتُلّت المباني القليلة التي مازالت قائمة من قبل أولئك الذين عاشوا بين الأنقاض من مهمشي المدينة. والثانية مدينة الموتى “القرافة”، حيث امتدت المقابر بين الخرائب على غربها وجبل المقطم على شرقها، بدايةً من “باب القرافة” الذي يقع بين مسجد ابن طولون وقلعة صلاح الدين وعلى امتداد مسافة ما يقرب من الميل. كانت القرافة تحوي مقابر كبار الشخصيات السياسية والدينية للعباسيين ومن جاء بعدهم ، بما فيها الأضرحة المقدسة للامام الشافعي والسيدة نفيسة الذي كانوا ومازالوا إلى اليوم وجهة للحجاج الزائرين (أبو اللغد، 1971).

في نهاية القرن الحادي عشر وحتى منتصف القرن الثاني عشر، كانت القاهرة قد أصبحت أكثر قوة من أي مدينة أخرى وجذبت الإرادة السياسية الاقتصاد والمتحكمين به إلى القاهرة بدلًا من الفسطاط. وبعد سلسلة من الكوارث التي حلت بالفسطاط: الطاعون الأكبر عام 1063م،وزلزال عام 1138م ، ثم حرقها أثناء الحرب مع الحملة الصليبية عام 1168م الذي قضى على الحياة بالمدينة تمامًا، نزح سكان الفسطاط للعيش بقلب القاهرة أو في مخيمات مؤقتة حولها (أبو اللغد، 1971).2 امتدت القاهرة وتحولت إلى مدينة كبرى يعيش داخل نطاقها الحكام وطبقة الأغنياء وعوام السكان على حد سواء، كلٌ في نطاقه. ورغم أن المدينة كانت لا تزال عاصمة الخلافة الفاطمية الشيعية إلا أن المتحكم الحقيقي بها في هذا الوقت كان الوزير السني صلاح الدين، الذي انتصر لاحقا على الحملات الصليبية. وخلال سنوات تم القضاء على الحكم الفاطمي في القاهرة وبدأت سلالة جديدة من الحكام السنيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. في البداية جاء صلاح الدين للحكم كحاكم لمصر من عاصمتها القاهرة، ولم يبدو أن لديه خطط لاحداث تغير كبير في المدينة، إلا أنه ما لبث أن أظهر نزعاته الاستقلالية وخرج في حملات عسكرية (1174-1175 م)، نجحت خلال عام واحد في السيطرة ليس فقط على مصر بل على أراضي شمال أفريقيا والنوبة وغرب الجزيرة العربية وفلسطين وسوريا. وبعد هذه الانتصارات بدأ صلاح الدين في التخطيط لحصن يحمي به المدينة مقر حكمه ولبناء سور ضخم حولها يجمع القاهرة ومصر-الفسطاط معًا. كان حجر الأساس وأهم نقطة في المدينة الجديدة هو القلعة التي كانت بمثابة حصن لجيوشه وأيضًا مقر لسكنهم ومقر لسكنه هو شخصيًا. مات صلاح الدين 1193 وكانت القلعة والسور وقتها ما زالوا قيد البناء. كانت القلعة على مشارف الانتهاء وتوقف العمل بها بموته بينما ظل العمل على السور حتى 45 عام بعد وفاته. وخلال حكم خلفائه بنى السكان حول الشوارع الكبرى والميادين وتم هدم القصور الكبرى وبناء مدارس ومساجد مكانها وتحويل القصور الصغيرة إلى مباني تجارية حيث انتعشت الحياة الاقتصادية بعد دمج مصر في القاهرة (أبو اللغد، 1971).

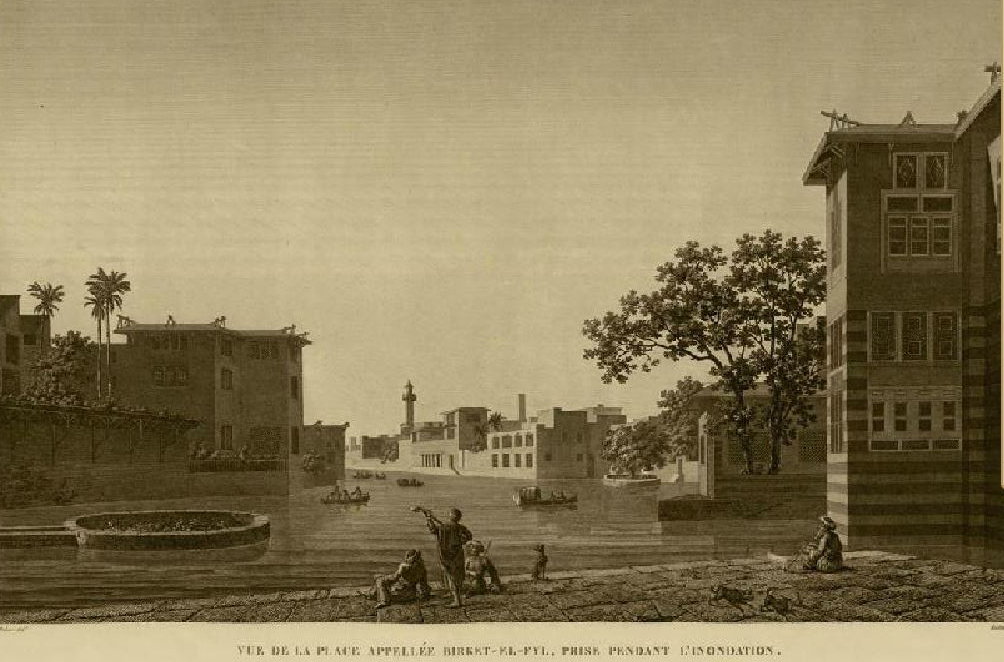

مشهد لبركة الفيل والمساكن المحيطة بها. تصوير أحد المستشرقين الفرنسيين بعد ما يقرب من 800 عام من هدم القطائع، ثم إعادة احياء المنطقة. المصدر: وصف مصر.

The description of Egypt, Vol 7: Modern State I, p. 80, Plate 39, Cairo.

مسجد ابن طولون من الخارج. تصوير أحد المستشرقين الفرنسيين بعد ما يقرب من 800 عام من هدم القطائع، ثم إعادة

The description of Egypt, Vol 7: Modern State I, p. 60, Plate 29, Cairo

ظلت الخليفة تحوي أكبر وأقدم مقابر تاريخية في القاهرة، وامتد السكن من القلعة وحتى حدود مسجد ابن طولون. إلى أن جاء السلطان الناصر ابن قلاوون وكانت في عصره المدن القديمة تعج بالسكان والأسوار قد قيدت امتداد المدينة وتطورها، ففتح أراض جديدة وراء الأسوار للتنمية والسكن حتى أن المنطقة ما بعد طولون وأجزاء من قرافة الخليفة الكبرى أصبحت من المناطق الشعبية المرغوبة للسكن. ويرجح أن النسيج العمراني الذي تم تطويره وقتها هو نفس النسيج الذي ما زال قائمًا في الخليفة إلى يومنا هذا. في القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر امتدت القاهرة لتصبح أكبر خمس مرات من نواتها الأولى المسورة، وأصبحت الخليفة من المناطق السكن الشعبية الحضرية الممتدة عبر الزمن إلى اليوم (أبو اللغد، 1971).

لم تكن الخليفة منطقة مركزية للحكم والاقتصاد منذ وقت هدم القطائع، ولكنها امتازت بالمساجد والمشاهد والأضرحة التي بنيت في الفترات المختلفة وخاصة في عهد الفاطميين الذين قدسوا آل البيت وكانوا روادًا تواقون للأضرحة. إلا أن المصريون وأغلبهم من المذهب السني أصبحوا على مدار الأزمنة أكثر المتهافتين على هذه المشاهد، وجددها الحكام في فترات سنية لاحقة وأضافوا اليها، فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المصريين الدينية لأزمان طويلة. وظل الحجاج يتوجهون لها بأعداد كبيرة من أنحاء مصر المختلفة في رحلات لها مواقيتها، ويقيمون الموالد على مدار أيام يفترشون فيها الشوارع ويشكلونها بطقوسهم الكرنفالية. وما زالت هذه الثقافة حاضرة ولها ظلالها على حياة المنطقة وعمرانها إلى يومنا هذا. هنا تحديدًا تكمن أهمية الخليفة وحكايتها الباقية في الأذهان.

المكان وأهله

يُعد شارع “الخليفة العمومي” كما يطلق عليه أهالي الخليفة هو العصب الرئيسي في المنطقة، والذي سمي جزء منه مؤخرًا بشارع “الأشراف” نظرًا لاحتوائه على أضرحة نسل آل بيت محمد. يبدأ الشارع من ميدان السيدة نفيسة ويمتد في قلب المنطقة حتى يلتقي في نهايته مع ثلاث شوارع أخرى هم: طولون والرقيبة ودرب الحصر. وتمثل نقطة الالتقاء هذه ساحة عامة صغيرة يحتلها سوق الخليفة، أحد أهم معالم العمران للسكان، حتى أنهم حين طلب منهم رسم منطقتهم اعتبروه بأهمية وحجم ميدان السيدة نفيسة وميدان ابن طولون. بتصنيف الحكومة يعتبر هذا السوق سوقًا شعبيًا عشوائيًا، بينما لا يمثل هذا التصنيف أي فارق أو معنى للسكان فالسوق هو مركز الخدمات التجارية الرئيسي حيث يفترش بائعوه الشارع بعربات وفرشات متواضعة وكذلك في بعض المحلات الصغيرة على جانبي الشارع، يبيعون فيها أغلب احتياجات سكان الخليفة اليومية من مأكولات ومشروبات وأدوات منزلية ومنظفات وغيرها. تتراص البيوت القديمة بارتفاعاتها المنخفضة على امتداد شارع الخليفة وتتفرع منه الحارات والأزقة لتشكل منطقة الخليفة بمساكنها المتواضعة. تنتشر على طول الشارع محلات الأطعمة والمقاهي وأفران الخبز والمحلات الصغيرة، كما تنتشر ورش النجارة للمعمار والأثاث والحرف المرتبطة بالأخشاب عموما والحرف اليدوية كمشغولات الجلود والصدف والمعادن.

ميداني ابن طولون والسيدة نفيسة هما أهم نقاط تجمع وحركة في المنطقة، يصل ميدان ابن طولون المنطقة بميدان السيدة زينب، أحد أهم ميادين القاهرة، عبر شارع بور سعيد. ويعد ميدان ابن طولون نفسه مزار سياحي هام لأهمية المسجد وكذلك متحف جير أندرسون (أو بيت الكريتلية الأثري) اللذان يعدان من أهم الآثار الاسلامية بالقاهرة. أما ميدان السيدة نفيسة فهو مدخل منطقة الخليفة من الجنوب ويصلها بطريق صلاح سالم وميدان السيدة عائشة، وهو نقطة حركة وتنقل هامة أيضًا. يحيط ميدان السيدة نفيسة العديد من المباني الهامة كمستشفى المغربي للعيون وبالطبع مسجد ومشهد السيدة نفيسة الأثري والذي يحمل مكانة ثقافية خاصة، فالمشهد النفيسي هو المحطة الثانية في “طريق أهل البيت”. وهو طريق شهير يبدأ بمقام زين العابدين وينتهي بمشهد السيدة زينب مرورا بالسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة رقية وسيدي محمد بن جعفر الصادق والسيدة عاتكة.

ويكون طقس زيارة الأولياء عبورًا بهذا الطريق الذي يمثل شارع الخليفة الرئيسي. كما يشهد ميدان السيدة نفيسة كل عام ولمدة ستة أيام مولد السيدة النفيسة، أحد أكبر الموالد وأهمها كذلك في مصر. يتزين الميدان بالأنوار الملونة وعربات الباعة الجائلين وخيام إقامة الزائرين والدراويش والمنشدين وكافة مظاهر الموالد الشعبية. وفي الأيام العادية أصبحت المقاهي تحتل مؤخرًا الميدان الذي تحول لمنتزه مفتوح تقضي فيه الأسر أوقاتها من المناطق المحيطة.

طقوس زيارة الأولياء وافتراش الشوارع حول أضرحتهم في الموالد تقربًا لهم.المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

في بحث أقيم لصالح اليونسكو في 2011 لدراسة الأحوال الاجتماعية الاقتصادية بالقاهرة التاريخية، أوضحت المقارنة التي أجرتها الباحثة بين مناطق القاهرة التاريخية وبقية مناطق القاهرة أن الأوضاع بالقاهرة التاريخية من أسوأ الأوضاع بالعاصمة وأكثرها تدهورًا. على سبيل المثال بينما يبلغ متوسط كثافة السكان 29.8 فرد/هكتار تبلغ في القاهرة التاريخية ما بين 66 فرد إلى 574 فرد على الهكتار الواحد وتبلغ في الخليفة (الشياخة) 429.1 فرد/هكتار.3 وبينما متوسط معدل الأمية في القاهرة يبلغ 15%، فانه يبلغ بالخليفة 26%. ولكن البحث أشار أيضًا على أن هذه المعدلات تشير إلى تحسن في الأوضاع عما سبق حيث كانت الأرقام أسوأ بكثير قبلها بعشرين عامًا وقد شهدت القاهرة التاريخية تحسنا ملحوظًا في الأوضاع المعيشية منذ الثمانينيات وفقًا للباحثة، على سبيل المثال قلت معلات الأمية وأيضًا معدلات البطالة حيث كانت تتراوح من 9.4% إلى 20.1% في 1986، وأصبح في 2006 يتراوح من 3% إلى 8% في مناطق القاهرة التاريخية كافة (معدل البطالة بالخليفة 4%) وربطت الباحثة ذلك التحسن بتغيرات عديدة تتعلق بنمو الأعمال والتجارة بمناطق القاهرة التاريخية وانتشار البيع الجائل في ساحاتها وشوارعها (زاغو، 2011).

في حي الخليفة بوجه عام، إذا نظرنا للأرقام نجد أن كثافة السكان من أقل الكثافات في حي الخليفة ولكن إذا دققنا النظر إلى أرض الواقع نجد أن مساحة كبيرة جدًا من الحي تحتلها المقابر الجنوبية للقاهرة وتظل شياخات الحي تحظى كل على حدا بكثافة عالية وازدحام ملحوظ. بشكل عام مازال العدد الأكبر من سكان الحي ينتمون للمنطقة من الأصل حيث توارثوا بيوتهم من آبائهم وأجدادهم ولا يعرفون لهم موطنًا آخر غير الخليفة، ويختلف عدد السكان الجدد في المنطقة من شياخة لأخرى. أغلب البيوت مملوكة لساكنيها ويوجد كذلك بالمنطقة شقق إيجار قديم وعدد أقل ايجار جديد.

ارتفاعات المباني حديثة الانشاء في المنطقة تصل للثمان أدوار رغم ضيق الشوارع.المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

صورة لشارع الخليفة من فوق مئذنة السيدة سكينة تظهر بها بين العمائر السكنية قبة السيدة رقية، وقبة شجرة الدر ومركز الخليفة الخدمي “المستوصف” الملاصق لها.المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

تتنوع الأنشطة الاقتصادية داخل الخليفة التي تحوي معدل بطالة منخفض نسبيًا، يعمل الكثيرون من سكان الخليفة كموظفين بالقطاعين العام والخاص في مهن مختلفة ومتنوعة، لذا يوجد طبقة متوسطة كبيرة بالخليفة. كما تحوي عدد كبير من الحرفيين وتنشط بها صناعات الأخشاب والأثاث بشكل خاص. ليست الخليفة منطقة تجارية هامة في حد ذاتها حيث تنتشر بها بعض المحال التي تخدم أهلها بالأساس ولكنها على صلة بمناطق القاهرة التاريخية القريبة التي تعتبر سوق تجاري كبير يخدم القاهرة الكبرى كلها ويعمل العديد من أبناء الخليفة بالتجارة بهذه المناطق.

مميزات ومشكلات واحتياجات الخليفة

في اللقاء المجتمعي الذي أقامته مبادرة تضامن لمجموعة من سكان الخليفة، تحدث الحضور عن مميزات المنطقة التي تربطهم بها وتجعل العيش بالمنطقة مرغوبًا. من أهم هذه المميزات الموقع الحيوي في قلب القاهرة “الخليفة سرة القاهرة” كما قال أحدهم تعبيرًا عن مركزية الموقع وقربه من نقاط تجمع وحركة هامة بالقاهرة مما يعطيها فرصًا جيدة في التنقل والمواصلات المتاحة لأغلب أماكن القاهرة خارج المنطقة. ولكن يظل التنقل داخل المنطقة من الصعوبة نسبيًا حيث تضيق الشوارع وتقل المواصلات (الخاصة/غير الرسمية) ويتسبب الضغط على الشوارع الضيقة في اختناقات مرورية عديدة.

من مميزات المنطقة التي تقدمها لسكانها التضامن الاجتماعي والترابط بين العائلات، فالسكان يعتمدون على علاقات الجيرة الممتدة لأجيال بينهم في قضاء حوائجهم واللجوء لبعضهم للدعم وحل المشكلات، كما تمنحهم شعورًا بالأمن والأمان. من المميزات كذلك وجود أسواق الخضراوات والفواكه، الجمعية الاستهلاكية والبقالة والصيدلية والفرن، وجميع المحال التي يبتاعون منها احتياجاتهم اليومية، كلها على مسافة سير قصيرة من منازلهم. الخدمات العامة أيضًا متاحة بدرجة معقولة، حيث تستقبل المدارس والمستشفيات بالمناطق المحيطة السكان وتقدم لهم الخدمات، ولكن يؤرقهم الإطالة في تجديد مستشفى الخليفة فهي مغلقة لسنوات الآن مما يؤثر عليهم سلبا ويضطرهم للذهاب لمستشفيات أحمد ماهر والمنيرة رغم ازدحامها، كما أكدت الأمهات على نقص دور رعاية الأطفال الصغار (الحضانات) مما يصعب عليهم المعيشة والعمل. ورغم شكواهم من قلة الخدمات الثقافية والرياضية الموجهة للأطفال والشباب خصيصًا إلا أنهم أشادوا ببناء مركز شباب جديد في المنطقة، ولكن يظل هناك احتياج ماس هناك احتياج لخدمات ترفيهية واجتماعية كدار مناسبات.

تعاني منطقة الخليفة كغيرها من مناطق القاهرة التاريخية من التدهور بشكل عام، الكثير من مبانيها القديمة انهار أو على وشك الانهيار، كما ترجع الكثير من مشكلات البنية التحتية إلى قدم شبكات الصرف الصحي والمياه، واهترائها وعدم صيانتها، مما يؤثر على جودة مياه الشرب في المنطقة وبالتالي على صحة سكانها. وقدم البيوت مما يجعل من الصعوبة الفنية إدخال شبكة للغاز الطبيعي بها. ما يؤثر بالسلب على مستوى الرفاة والراحة في معيشة السكان.

حارة الحسينية، إحدى حارات الخليفة، وتظهر بالصورة حالة المباني القديمة المتدهورة.المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

فيما عدا الميادين الرئيسية، فان طرق الخليفة ترابية غير ممهدة ويصعب التنقل بها وينقصها خدمات النظافة والإضاءة، ومنها شارع الخليفة العمومي/الأشراف. المباني أيضًا متدهورة. يعلن المسئولون بحي الخيلفة أن “مشاكل الخليفة تتركز معظمها في متابعة العقارات القديمة وتأمينها وتأمين السكان بها من خلال المراجعة المستمرة لهذه العقارات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.” يحتاج هذا الوضع استراتيجية شاملة للتدخل عوضًا عن التعامل مع كل مبنى على حدا كحالة منفصلة، هناك احتياج حقيقي للبدء في أعمال ترميم وصيانة لمباني المنطقة ضمن خطة تطوير أكبر وبالشراكة مع السكان.

تحدث السكان أيضًا عن احتياج المنطقة لمنظومة فعالة لجمع القمامة، ورغم تبدل آليات جمع القمامة أكثر من مرة في السنين الأخيرة إلا أن المشكلة مازالت بعيدة عن الحل، في الوقت الحالي تأتي عربات تابعة لشركة خاصة تجمع القمامة من البيوت ومناطق تجمعها في الشوارع الرئيسية مرتان اسبوعيًا، يطالب جامعي القمامة السكان بدفع مبلغ شهري رغم أن مسئولي الحي أخبروا السكان أن الحي قد تعاقد مع هذه الشركة وأنه يدفع لها مقابل خدماتها ولكن يظل السكان مضطرون للدفع مرة أخرى وإلا لن تأتي عربات جمع القمامة ولن تجمع القمامة من البيوت. هذا بالإضافة لأن عدد المرات التي تتردد بها عربات جمع القمامة غير كافية ولا فعالة مما يضطر الأهالي لتجميع القمامة في أماكن محددة في الشارع مما يعرض سكان المباني المحيطة والبيئة والصحة العامة في المنطقة للضرر.

ناقش السكان ضرورة توصيل مرفق الغاز الطبيعي للمنطقة، جميعهم يجمع على أن الاعتماد على الأنابيب مشكلة كبيرة ومرهقة، ولكن بدا بعضهم واعٍ لصعوبة تركيب توصيلات الغاز الطبيعي لعدم صلاحية المباني القديمة إنشائيًا أو عدم مطابقتها للمعايير الفنية المطلوبة عموما، وهو ما اعترض عليه البعض الآخر مقارنًا المنطقة بمنطقة الحلمية حيث تم امداد المنطقة بالغاز الطبيعي رغم قدم مبانيها كذلك.

أشار سكان الخليفة إلى نقص الخدمات الطبية في المنطقة واحتياج المنطقة لعيادات متخصصة، وتمنوا الانتهاء من تجديد مستشفى الخليفة المغلقة منذ سنوات لأنها الأقرب اليهم والأقدر على خدمتهم. ولفت البعض من الحضور، وبالأخص النساء والأطفال، أنظارنا إلى نقص المناطق الخضراء وأماكن الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المفتوحة للأسر والأطفال للعب والتعلم كالنوادي ومراكز الشباب والحدائق، عبرت الفتيات والنساء عن استيائهن من انتشار عدد كبير جدًا من المقاهي في المنطقة –أماكن ترفيه الرجال والفتيان- حيث تستحوذ على مساحات كبيرة من الشارع وتصعب عليهم المرور للتنقل بين بيوتهم وأماكن عملهم أو دراستهم، وتتعرض الفتيات أحيانًا للمضايقات والتحرش من هذه التجمعات، كما لا تلتزم بقواعد بخصوص الازعاج الذي تسببه للساكنين، فتظل الموسيقى الصاخبة تمنع نومهم كل ليلة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأخيرًا بخصوص مسألة التراث وعلاقة السكان به، احتل الأمر جانبا كبيرا من المناقشة، اعتبر السكان أن وجود المساجد التاريخية الأثرية من أهم مميزات المنطقة بالنسبة لهم. من منظورهم يزيد هذا التراث من قابلية المنطقة لجذب السياحة إذا ما تم إدارة الأمر بشكل جيد، فالمساجد والأضرحة المعروفة بين الناس يزورها المريدين للتبرك والتعبد، وعندما تحدث فاعليات ترفيهية في الشارع يسعد بها السكان، يتحاكون عن حفلة أقامتها المحافظة وكان بها مغنى وموسيقى وألعاب أسعدت أطفال المنطقة وكبارها. عبر الحضور عن تطلعه لما تم بمناطق الجمالية والدرب الأحمر من تطوير وترميم للمساكن و الآثار وجعل المنطقة مريحة للسكان ومرحبة بالزائرين أيضًا مما شجع المزيد من السياحة والتجارة وفتح الكثير من فرص العمل وكسب الرزق في هذه المناطق.

لم يكن مشروع تطوير الجمالية والدرب الأحمر وحده هو ما أشار اليه أهل الخليفة، بل ان المشروع الذي كان أكثر تأثيرًا على حياتهم هو مشروع تطوير مساكن زينهم. فقد كانت عشش زينهم قبل إنشاء المساكن الحالية مرتبطة مباشرة بالخليفة. وكان لأهالي الخليفة وزينهم سوق مشترك ووجهات عمل مشتركة أيضًا. ولكن بعد هدم المنطقة بالكامل لإنشاء المشروع الذي بدأ التخطيط له أواخر التسعينيات، وبعد انتهاء بناء المشروع وفصله بدرجة كبيرة عن منطقة الخليفة حيث تم بنائه على تل مرتفع، أصبح التفاعل بين المنطقتين أقل بكثير، كما أغلقت العديد من المحلات بالخليفة بعد خسارة زبائنها من زينهم، وهُدِم السوق المشترك مع العشش القديمة، وتم توفير خدمات جديدة مقتصره على سكان زينهم داخل نطاق حيهم السكني الجديد. علاوة على ذلك، بدأت مياه الصرف ومياه الشرب في التسرب من منسوب زينهم الأعلى إلى المنسوب أسفل مباني الخليفة، مما أثر على مباني أثرية كقبتي الأشرف خليل وفاطمة خاتون، وتسبب أيضًا في أضرار إنشائية للمباني السكنية بالخليفة (الأثر لنا، مقابلة شخصية، 2016). يخبرنا ذلك أن مشروعات التطوير يجب ألا تتعامل مع المدينة كقطع منفصلة مغلقة على نفسها، دون مراعاة علاقات المناطق ببعضها وتأثير مشروع تطوير منطقة ما بالمناطق المحيطة الذي قد يكون سلبيًا في بعض الأحيان. فرغم أن مشروع تطوير زينهم، وكذلك الدرب الأحمر والجمالية، من أهم وأنجح مشروعات التطوير التي تمت في القاهرة، إلا أن المسئولية تقع على عاتق الحكومة المركزية وأجهزتها المحلية في إدارة الموارد بشكل جيد ومراعاة العدالة بين المناطق وخاصة المتجاورة.

موقع مشهدي الأشرف خليل (القبة يمين الصورة) وفاطمة خاتون (منتصف الصورة).المصدر:مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

’الأثر لنا‘: اشكالية ملكية الآثار

’الأثر لنا‘ هي مبادرة كما يشي اسمها تطالب باستعادة ملكية الأثر كمورد لتنمية المجتمع المحلي. في صياغتها لأهدافها تظهر المبادئ التي تؤمن بها مبادرة الأثر لنا “أنه فقط عندما يمثل التراث مصدرًا للنفع للمجتمع يتحول المجتمع إلى عنصر فعال في عملية الحفاظ. وترى مبادرة الاثر لنا أن آلية اتخاذ القرار في الحفاظ على الاثار تأتي كعملية تشاركية متكاملة بين الأهالي. وتؤمن بأن الترميم من الممكن أن يصبح وسيلة للتنمية.” أطلق المبادرة فريق ’جمعية الفكر العمراني- مجاورة‘4 في يونيه 2012، منطلقين من تساؤل حول العلاقة بين المواقع التراثية والمناطق المحيطة بها. اختار الفريق منطقة الخليفة لإقامة سلسلة من ورش العمل التشاركية أملًا في اكتشاف أبعاد هذه العلاقة، بدعوة أهالي الخليفة ومجموعة من المعماريين والعمرانيين للعمل الجماعي والخروج بتوصيات للتنمية، كان من أهمها ربط المفهوم المجرد للحفاظ على التراث بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية على السكان.

أعمال الترميم التي يقوم بها فريق مبادرة الأثر لنا في منطقة الخليفة.المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

القبة الكبيرة لمشهد السيدة رقية والقبتين الأصغر لمشهدي السيدة عاتكة والجعفري، بعد الترميم.المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

لم يكن هذا الفكر هو السائد في مصر من قبل، بل ان العديد من الأبحاث والتجارب أكدت على أن تصور الحكومة المصرية لطالما كان يرى في السكان حول الأثر تهديدًا للأثر ولإمكانية تطويره والاستفادة منه، يرونهم كتحدي يجب مجابهته ومشكلة يجب إقصائها، لا كفرصة يجب استغلالها في عملية الحفاظ. على سبيل المثال في مشروع تطوير للنطاق العمراني المحيط بأثر هام داخل حي الخليفة (ولا يبعد كثيرا عن منطقتنا هنا) نجد أن المنطق الحاكم في تطوير الممر ما بين مسجدي الرفاعي والسلطان حسن والمساحة المحيطة بهما كان فصل الأثر عن السكان حوله ومنعهم بقدر الامكان من التجول حول الأثر أو دخوله واستخدامه (الششتاوي، 2006). ينقل عن مدير عام بالمجلس الأعلى للآثار في مقابلة أجريت في التسعينيات أنه دافع عن بناء سور كبير حول المسجدين وتحديد الدخول لهما من خلال بوابات وأفراد أمن يسمحون لمن يرونه مناسبا ويمنعون من لا يرونه مناسبا لزيارة الأثر، وبرر ذلك بان السكان المحيطين من الطبقات المتدنية “ناس بلدي” يزعجون السائحين ويضرون بصورة مصر (الششتاوي، 2006). نعتقد أن الوضع قد تغير نسبيًا، أو أنه لم يكن قابلًا للتنفيذ كما تصور مخططو المشروع وقتها، فلا يمكن منع الأهالي بالكامل من زيارة أثرهم أو الصلاة فيه، فهم جزء مهم من حياة الأثر.

في مبادرة الأثر لنا، اختبر الفريق خلال اللقاءات التشاركية تأثير هذه الرؤية على أهالي منطقة الخليفة كذلك، فما حدث في السلطان حسن والرفاعي حدث بصورة أو بأخرى أيضًا في المساحات المحيطة بمسجد ابن طولون. اشتكى السكان من أخذ المسجد منهم ومنع الأطفال من لعب الكرة في المكان الذي أصبح داخل السور كما اعتادوا حين كانوا صغار. كما أنه حين تم التطوير أزيلت حديقة الشارع وتم ضمها الى حرم الأثر، وأصبح دخول السكان للمسجد أصعب مما مضى. تمثل مفهوم الفصل والعزلة هذا أيضا في تركيب أبواب حديدية عند مدخل ومخرج ابن طولون منذ حوالي عشر سنوات بناء على قرار إدارة متحف جاير أندرسون، كان هذا مصدر إزعاج كبير للسكان الذين تعرضوا للمضايقات باستمرار من قبل حراس البوابات. خلال أيام ثورة 25 يناير فكك البعض السور و باعوه خردة، يمكن رؤية بقايا السور حتى الآن حول مسجد السيدة سكينة. (الأثر لنا، مقابلة شخصية، 2016).

نفذت مبادرة “الاثر لنا” أعمال ترميم لعدة مباني أثرية في نطاق منطقة أثر شجرة الدر بشارع الخليفة/الأشراف. وعملًا بالمفاهيم والمبادئ التي تطرحها المبادرة وتدافع عنها، اعتمدت المبادرة على إشراك المجتمع الحاضن للأثر في تنفيذ مشروعات ترميم وإعادة استغلال الأثر لصالح المجتمع، وأقامت أنشطتها بتصريح أو تعاون من الأجهزة الحكومية المختصة، وزارة الآثار ومحافظة القاهرة بشكل خاص. وفقًا للموقع الالكتروني للمبادرة “تم تنفيذ أعمال ترميم قبة شجر الدر (1250) وإعادة تأهيل المبنى المجاور لها وتشغيله كمركز مجتمعي ثقافي، ثم ترميم القباب الثلاثة المتبقية من القرن الثاني عشر […] وهي مشاهد للسيدة رقية وعاتكة والجعفري من آل البيت.”. لم تكن أنشطة الترميم منفصلة عن الأنشطة الأخرى التي أبدت المبادرة اهتمامًا بها من البداية: العمل على التوعية بتاريخ هذه الآثار ومحاولة ربط السكان وخاصة الأطفال والشباب بالأثر، وذلك من خلال ورش العمل التشاركية والندوات والمعارض التي تستهدف ممثلين عن الأهالي، ومدرسة التراث التي تستهدف أطفال المنطقة. اهتم فريق المبادرة كذلك بجمع التاريخ الشفهي للمنطقة وحكايات الأهالي اليومية وإعادة طرحها للجمهور، مؤكدين على احتفائهم بالتراث المادي وغير المادي على حد سواء. يظهر ذلك في جولاتهم للمشي الاستطلاعي في المدينة التي يقيمونها ضمن فعالية الترويج السياحي السنوية (اقضي يومك في الخليفة)، حيث لا يكتفي المرشد بذكر المعلومات التاريخية عن المبنى الأثري مثل موعد بنائه أو الوقائع التاريخية الموثقة بالكتب، ولكنه أيضًا يروي الأساطير المرتبطة بالمكان التي تحيا في ذاكرة السكان ويتناقلونها عبر الأجيال. حتى أنهم قاموا بتجميع الحكايات إعادة سردها من خلال عرض حكي مسرحي، يحمل عنوان يدل على محتواه “الخليفة من جوة لبرة”.

أطفال الخليفة وجدوا ملاذًا لتفريغ طاقاتهم الابداعية واللعب والتعلم في مبنى مستوصف الخليفة مقر فريق مجاورة/الأثر لنا. ليس هذا فقط، بل انهم يتفاعلون مع من جحولهم بالمدينة ويتعرفون عليهم بطريقة أكثر عمقُا وانسانية من خلال التعاون في الأنشطة المتعددة التي تستضيفها المبادرة وتدعو لها الزوار من أحياء القاهرة المتعددة. المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

عرض حكي مسرحي بعنوان “الخليفة من جوة لبرة”، حضوره من أهل الخليفة والزوار من جميع أنحاء القاهرة. مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

- أساطير الخليفة: تاريخ الآثار الموثق والمروي في وعي السكان

التاريخ روايات، بعضها حظي بالاهتمام والدعم والتوثيق في المصادر الموثوقة، وبعضها الآخر عاش بين السكان وانتقل عبر الأجيال على مدار مئات السنين حتى اختلط بالأساطير. تهتم مبادرة الأثر لنا بتوثيق كلاهما وعرضه، وهو ما يلهمنا بعض القيم عن التاريخ وأثره وعلاقته بحياة المجتمعات.

يملك سكان الخليفة حكايات عن أغلب الآثار بمنطقتهم، من أقدم آثار العصور الوسطى إلى بيوتٍ من القرن الماضي. تحيط الأساطير والقصص الخيالية ببيت الكريتلية أكثر من أي مكان آخر، فقد آمن الكثيرين بأن البئر الموجود ببهو البيت مسحور وأنك ان نظرت به سترى حبيب المستقبل. يُحكى أن البئر له سراديب يعيش بها ملك الوطاويط ويحرس كنزًا عظيمًا، وأن الناس كانوا ينزلون للبئر للبحث عن الكنز ومات منهم الكثير، ويحكى أن ملك الوطاويط كان طيبًا وكريًما، يضع عملة ذهبية لكل من ينزل الدلو للبئر إذا كان محتاج. يحكى أن الشيخ هارون صاحب الضريح على مدخل البيت تحرس روحه البيت وتحميه من اللصوص -وليس أمن وبوابة متحف جير أندرسون المقام بنفس البيت. وكان جير أندرسون جندي أتى إلى مصر في الحرب العالمية الأولى ونظرت له فتاة من نافذة البيت ودعته للدخول فوقع في غرام البيت ثم سكنه في فترة لاحقة من حياته وحوله إلى متحف لجميع مقتنياته مازال قائمًا إلى الآن.

ويحكى عن جامع ابن طولون انه ملعون لأنه بني تشبهاً بالكعبة إلى حد أن السيدة زينب أشارت إليه و قالت: خراب يا ابن طولون. بينما تلقى أسطورة أخرى رواجًا أكثر وهي التي تقول بأن جبل يشكر الذي بني عليه الجامع هو المكان الذي رست فيه سفينة نوح، لذا يقدسه الناس ويؤمنون بأهميته. البعض الآخر يروي قصة عثور ابن طولون على كنز واستخدام الأموال لبناء المسجد كدليل على نزاهته حيث أنه لم يستأثر بالكنز لنفسه، كما يحكى أن بركة الفيل -حيّ السيدة زينب حاليًا- سميت نسبةً للأفيال التي استخدمها ابن طولون في بناء المسجد وكانت تشرب من البركة الموجودة في المنطقة.

ومن حكايات المحبة والتقديس للمشاهد والأضرحة، يروي فريق الأثر لنا: في خلال مشروع الترميم، نقابل المحبون للأضرحة الثلاثة ]رقية وعاتكة والجعفري[. طبيبة جاءت مرتان لنزح المياه عن قبر الجعفري، فقد جاء لها في رؤية بوجهه الجميل ملطخ بالطين، وحين أخبرناها بأنه ليس مدفون هنا مشيت غاضبة. في مرة أخرى جاءت لنا امرأة برسالة من السيدة رقية لتوسعة الضريح، وحين قلنا لها أنه يجب الحفاظ على المبنى القديم، قالت أن التراث هو همنا الوحيد في حين أنها تهتم بالضريح وقالت أيضا أن لديها رؤية أنه إذا لم ننفذ ذلك، سيقع عمود على رؤوسنا. ولما كنا في الضريح في مرحلة خطيرة من تغيير الأعمدة لم نأخذ كلامها بصدر رحب.

لا يكتفي أهل الخليفة من الحكايات، فبجانب الأساطير التاريخية نجد حكايات مقاومة الاحتلال الانجليزي في شوارع الخليفة، ونجد قصة حول بيت جميل في درب الحبالة يقال أنه ملك سيد بك طه أحد أبطال معركة الفلوجة في سنة 1948 في فلسطين. وقصة أخرى لبيت ساكنة باشا، وكانت "عالمة" (راقصة ومغنية) معروفة بجمال صوتها ويقال ان الخديوي إسماعيل كان من المعجبين بها فكان يدعوها ساكنة هانم. وعندما اعترضت سيدات العائلة المالكة على مناداة عالمة بهذا اللقب قام بمنحها لقب الباشاوية نكاية فيهن.

تكمن أهمية تجميع هذه الحكايات وتوثيقها وعرضها في حفظ ذاكرة المجتمع وفهم علاقته بالمكان. فإن الأساطير التي تروى عن المكان بالنسبة لسكانه تاريخًا يشكل وعيهم ويعكسه في نفس الوقت، لذا فإن في رواية هذه الأساطير جانب هام من فهم ما أصبح عليه مفهوم وقيمة هذا المكان في الأذهان والتي تتخطى بكل تأكيد الحقائق والوقائع المرتبطة به وخاصة التي اندثرت منها.

أعلى يمين : فريق مبادرة الأثر لنا يرسم جدارية للتعريف بأهم معالم الخليفة السياحية. أعلى يسار: جدارية أخرى للأثر لنا، خريطة الخليفة على مدخل شارع الخليفة وموقع عليها أهم المعالم. أسفل: جولات الخليفة. المصدر: مبادرة الأثر لنا، بدون تاريخ.

الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية: التراث كمدخل لتطوير المجتمع

تقع الخليفة -كما ذكرنا في بداية المقال- في نطاق المدينة التاريخية بالقاهرة، والتي تم ضمها إلى قائمة التراث العالمي عام 1979، تحت مسمى “القاهرة الإسلامية”. تصف لجنة التراث العالمي القاهرة بأن قيمتها تتخطى كونها عاصمة تاريخية للعالم الاسلامي، لكونها “أعجوبة من أعاجيب التجربة البشرية الحضرية على مدار تاريخها”. يعني هذا التسجيل اعترافًا دوليًا بأن المنطقة ذات قيمة عالمية استثنائية ويجب حمايتها والحفاظ عليها باشراف لجنة التراث العالمي ووفقًا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. تشرح وثيقة المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي انه “يقصد بالقيمة العالمية الاستثنائية لتراث ما الدلالة الفائقة التي يتمتع بها هذا التراث من الناحية الثقافية و/أو الطبيعية بحيث تتجاوز أهميته الحدود الوطنية وتصبح أهمية مشتركة للأجيال الحاضرة والمقبلة للبشرية جمعاء. وتكون حماية مثل هذا التراث ذات أهمية قصوى للمجتمع الدولي بأسره” (مادة ٤٩). ما يعني أن بقائها في القائمة يعتمد على الحفاظ على الخصائص التي استوفت معايير التراث العالمي وأهلتها للدخول في القائمة وهي ثلاث: 1- العديد من الآثار العظيمة في القاهرة تعد بلا أدنى شك تحفًا أثرية. 2- يجمع مركز القاهرة ]الاسلامية[ عددًا هائلًا من الشوارع والمساكن القديمة، ما يعني أنها تحتفظ في قلب نسيجها العمراني التقليدي بأشكال من الاستيطان البشري تعود إلى العصور الوسطى. 3- مركز القاهرة التاريخي يعتبر شاهدًا ماديًا مدهشًا على الأهمية الدولية للمدينة أثناء فترة العصور الوسطى، على المستوى السياسي والاستراتيجي والثقافي والتجاري (المجلس الدولي للمعالم والمواقع، 1979).

أطلقت لجنة التراث العالمي مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية (URHC) بعد 30 عام من إدراجها بقائمة التراث العالمي، في 2009، وذلك لتدارك غياب معايير ومقاييس حماية القيمة المعمارية والعمرانية للمنطقة وأيضًا لتحديد حدود واضحة لها ووضع أدوات تنفيذية للحفاظ والإدارة العمرانية، من خلال حساب خاص للتراث الثقافي المصري في اليونسكو. بدأ العمل مع السلطات المصرية عام 2010 وشارك به عدد من الباحثون والاستشاريون المصريون و الأجانب للعمل على انتاج مجموعة كبيرة من الدراسات ووضع رؤية مشتركة لمستقبل التراث المعماري والنسيج العمراني التاريخي واستراتيجية لحماية وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يجمع الاعتبارات المكانية والوظيفية مع الاعتبارات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومن منطلق أن الحفاظ على التراث المادي يتطلب استدامة الحياة حوله. ومازال المشروع في مراحله الأولى في الطريق لاعداد خطة للادارة وتحديد أدوات ملائمة للحفاظ العمراني والادارة المالية والاقتصادية للمنطقة التاريخية بأكملها.

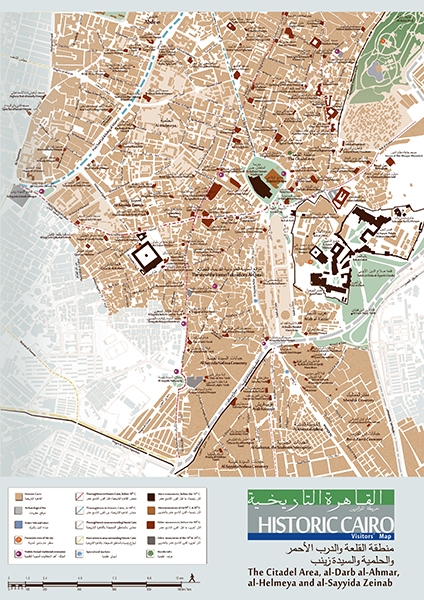

إحدى خرائط القاهرة التاريخية وتضم في نطاقها منطقة الخليفة تحت مسمى “موقع المدينة الطولونية القديمة، القطائع” .

المصدر: http://www.urhcproject.org/VisitorMap

تظل الحكومة المصرية هي صاحب القرار واللاعب الأساسي هنا، فكون المنطقة داخل نطاق موقع تراث عالمي قد يساعدها في المستقبل –أو لا- على كسب فرص للدعم من المؤسسات الدولية من خلال تبادل الخبرات العالمية في إدارة العمران التراثي واستغلاله بأفضل الطرق وأيضًا من خلال التمويل. بينما المسئولية الدائمة في إدارة هذا العمران وتأهيله للحياة الكريمة تقع على الإدارة المحلية التي ينبغي عليها الالتفات إلى احتياجات السكان ومشكلاتهم. الميزة في الخليفة وغيرها من مناطق القاهرة التاريخية، أن الدراسات والمشروعات المهتمة بهذه المناطق قد وفّر قدرًا كبيرًا من المعلومات والمعارف والأدوات وكذلك الممارسات المثلى التي طبقت في بعض مناطق القاهرة التاريخية، ما من شأنه أن يساعد الحكومة المصرية على اتخاذ قرارات ملائمة إن توفرت الإرادة السياسية للتدخل وحل المشكلات وتحسين الواقع العمراني والحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكانه. كما وفّرت تجربة “الأثر لنا” بأنشطتها وتفاعلها مع السكان معرفة بالأدوات الملائمة لمنطقة الخليفة تحديدًا وأعطت مثالًا حيًا على تضفير الجهود التنموية وجهود الترميم والحفاظ معًا بشكل يخدم المجتمع ويخلق رابطة من الثقة بين أفراده وبين الخبراء والممارسين من المجتمع الأكبر، وبالتالي يسمح بالتعاون بينهم ومشاركة المسئولية والأحلام وخيبات الأمل بتفهم وصدر رحب علمًا بأن الجميع قد بذل أقصى ما عنده لتحقيق الممكن وفقًا للموارد. والأهم، أن العلاقة بين سكان المنطقة والآثار التي يرسمون حولها الأساطير ويتوارثون حبها وتقديرها يجب أن تعزز وتدفع لمصلحة الحفاظ على التراث وليس العكس. لن يحقق استبعاد السكان ومصالحهم من عمليات الترميم والحفاظ والتطوير العمراني أي شيء سوى تغريب السكان عن الآثار وفصلهم عنها بحيث لا يعودوا يشعرون بأي مسئولية تجاهها وبالتالي لا دوام للحفاظ ولا راحة لمن حوله. بل على العكس يجب أن يكون الدافع الأساسي من أي تدخل في المنطقة هو تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وعمرانه، والنهوض بأفراده ومساعدتهم على التطور، واعتبار الأثر مورد وفرصة يستطيعون من خلاله تطوير مهاراتهم وخلق فرص لكسب الرزق والارتقاء بالتعليم والثقافة، والوصول إلى مجتمع أكثر نضجًا وانفتاحًا بالتعامل مع الزائرين من مناطق أخرى أو حتى بلاد أخرى. الأثر مورد لا عبء، نظرية قد يؤدي استيعابها بالمستوى المطلوب إلى آثار إيجابية هائلة على حياتنا جميعًا.

مصادر

أبو اللغد، 1971

Abu-Lughod, J. (1971). Cairo: 1001 years of the city victorious. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

الششتاوي، 2006

Elsheshtawy, Y. (2006). Urban Transformation: Social Control at al-Rifa’i Mosque and Sultan Hasan Square. In D. Singerman & P. Amar, Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, And Urban Space In The New Globalized Middle East (1st ed.). Cairo: The American University in Cairo Press.

المجلس الدولي للمعالم والمواقع، 1979

International Council On Monuments And Sites – Icomos. (1979). Nominations on the World Heritage List – The Historical Centre of Cairo – Egypt – 089. PARIS: ICOMOS. Retrieved from http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/089.pdf

ريموند، 2007

Raymond, A. (2007). Cairo: City of History. Cairo: The American University in Cairo Press.

زاغو، 2011

Zaghow, S. (2011). Rehabilitation of Historic Cairo: Socio-economic Survey. Unesco, World Heritage Centre. Retrieved from http://www.urhcproject.org/Content/studies/3_zagow_socioeconomic.pdf

سويلم،2015

Swelim, T. (2015). Ibn Tulun: His Lost City and Great Mosque. Cairo: The American University in Cairo Press.

1. بعد فتح عمرو ابن العاص مصر، قرر استبدال عاصمتها الاسكندرية بعاصمة جديدة، قيل أنه كان لا يريد أن يفصله عن خليفة المسلمين بحر لذا اختار مقر حكمه على شرق ضفاف النيل وأسس مدينة الفسطاط التي اتخذت في البداية هيئة معسكر جيش الفاتحين المختلط ثم تحولت في قرون لاحقة إلى مدينة كبيرة وهامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كان جيش الفاتحون العرب مكون من مجموعات قبلية واثنية متنوعة، وكانوا رجالًا اعتادوا الترحال والتنقل في حياة البادية، فلم يكن من خصائصهم بناء مدن دائمة كبيرة كمدن اليونان. كان الهدف هو الاستيطان للحاكم وجيشه وحاشيته بالأساس، وكان من الهام الفصل بين المجموعات الاثنية المختلفة (أبو اللغد، 1971). ثم جاءت النقلة في تشكل المدن في هذا المكان مع ظهور هدف جديد للمدينة وهي أن تكون مدينة “الإمارة”، صورة الحاكم ورمز السلطة، جميلة البناء والتخطيط. ففي خضم صراع العباسيون مع الأمويون أُحرقت أجزاء كبيرة من مدينة الفسطاط، وكان الانتقال من الفسطاط وتأسيس مدينة “العسكر” (750 – 868 م) كعاصمة جديدة على الشمال منها تأكيدًا على تغير حكم البلاد الخاضعة للمسلمين من الخلافة الأموية ومقرها سوريا إلى الخلافة العباسية ومقرها العراق. وتأكيدًا على سلطة العباسيين في مصر وتفاخرهم. وظلت عاصمة حكم مصر ما يزيد عن مئة عام (أبو اللغد، 1971).

2. أثناء الحرب، في عام 1168 م، احتلت القوات الصليبية بركة الحبش جنوب الفسطاط ، فخشي الوزير شاور (الوزير السابق لصلاح الدين الأيوبي والمتحكم في القاهرة وقتها) أن تتخذ القوات الصليبية من الفسطاط قاعدة عسكرية تشن منها الحرب على القاهرة المحصنة بالأسوار والقلعة. لذا أمر بحرق الفسطاط بالكامل. ولمدة 54 يومًا وليلة ظلت الفسطاط تحترق وفر أهلها شمالًا لطلب الحماية داخل القاهرة.

3. 1 هكتار=10000 م2

4. ’جمعية الفكر العمراني- مجاورة‘ هي منظمة أهلية مصرية، غير ربحية، أنشأها معماريون مصريون كمنصة للتحاور بشأن القضايا العمرانية من منظور فني ونظري وتنفيذي وثقافي وتراثي تسعى لتقوية الحس المجتمعي بين ممارسي العمران والعمارة، وتعزيزي دورهم في نشر مبادئ الاستدامة والمسئولية الاجتماعية للبيئة المبنية.

شكر خاص لمبادرة مجاورة (جمعية الفكر العمراني) على إسهامها في هذا البحث.

Comments